Blog von Dr. Jan Appel

12.05.2020_ Benchmarking der Krankenhaus Jahresabschlüsse – lohnt sich das? Probieren Sie es aus!

Der Frühling ist die Zeit der länger werdenden Tage, warmer Sonnenstrahlen, lockerer Kleidung und die Analyse des Vorjahresabschlusses. Für viele Personen passt letzteres nicht in die Reihe und wird eher als dröge Angelegenheit oder sogar als überflüssig empfunden. Unternehmenslenker und Aufsichtsräte sollten die eigenen Zahlen und deren Entwicklung bereits vorab gut kennen, anderen Personenkreisen ist dieses Zahlenwerk wahlweise nicht detailreich genug, zu wenig zukunftsorientiert oder zu zahlenlastig. Selbst wenn diese Kritik aus den verschiedenen Perspektiven berechtigt ist und auch wenn man sein eigenes Haus schon gut kennt, kann einem die Jahresabschlussanalyse Erkenntnisse liefern – insbesondere im Rückgriff auf ein Benchmarking. Der Abschluss in seiner standardisierten Form bietet die Möglichkeit eines großflächigen Vergleichs. Auf seiner Basis ist mit wenig Aufwand die Gegenüberstellung mit der Peer-Group möglich.

Benchmarking – was heißt das eigentlich?

Der Begriff „Benchmark“ stammt etymologisch aus dem Englischen und setzt sich aus „bench“ (Bank oder Werkbank) und „mark“ (markieren, bewerten) zusammen. In seiner ursprünglichen Bedeutung bezeichnet es einen Vermessungspunkt und wird unter englischsprachigen Geodäten teilweise immer noch in dieser ursprünglichen Bedeutung genutzt.

Wenn man außerhalb der Geodätengemeinschaft über Benchmarking spricht handelt es sich in der Regel um einen systematischen Prozess, der es einem ermöglicht Entitäten miteinander zu vergleichen. Ziel ist es dabei eine Bewertung vorzunehmen oder Verbesserungspotenziale abzuleiten. Das Wording ist also ganz passend gewählt, wenn man bedenkt, dass die Kerneigenschaft des Benchmarkings darin besteht einen Vermessungspunkt zur Verfügung zu stellen, mit dessen Hilfe ein Vergleich, eine Bewertung oder die Identifikation von Erfolgseigenschaften ableitbar sind.

Benchmarking – Vergleich von Äpfeln und Birnen?

Im betriebswirtschaftlichen Kontext kann etwa anhand von Kennzahlen ein Vergleich von Unternehmen, Abteilungen oder Prozessen vorgenommen werden. Dabei wohnt es dem menschlichen Handeln inne, dass die Ausgestaltung zielgleicher Prozesse, Abteilungen und Unternehmen sehr unterschiedlich realisiert wird. Ein Benchmark sollte deswegen immer als der Vergleich von Ungleichem verstanden werden.

Ein Benchmark stellt (metaphorisch gesprochen) einen Vergleich von Äpfeln und Birnen dar.

Genau diese Eigenschaft gibt uns die Möglichkeit Erkenntnisse zu gewinnen.

Um im Bild zu bleiben: Der Vergleich von Äpfeln und Birnen ermöglicht es Erkenntnisse über den Obstmarkt zu gewinnen und den Einfluss der verschiedenen Erfolgsfaktoren von Obst zu analysieren.

Je nach Fragestellung möchten wir gewisse Unterschiede der Benchmarkingteilnehmer beleuchten (e. g. Einfluss der Größe) und andere aus unserer Analyse verbannen (e. g. Unterschiede in der Trägerart). Letzteres kann man erreichen, in dem man die Vergleichsgruppe entsprechend einschränkt oder mögliche Effekte statistisch herausrechnet. Dies tut man typischerweise bei Faktoren, die man nicht beeinflussen kann oder möchte. Im Kontext von Krankenhaus-Jahresabschlüssen, kann beispielsweise die Antwort auf die Frage nach der optimalen Größe seinen Ausgangspunkt in einem Benchmarking über Krankenhäuser verschiedener Größe nehmen. Möchte ein anderes Krankenhaus schlicht seine Performance bewerten, schließt ein „fairer“ Vergleich die Krankenhäuser anderer Trägerart, Größe und regionaler Lage vielleicht aus.

Benchmarking – Probieren Sie es selbst!

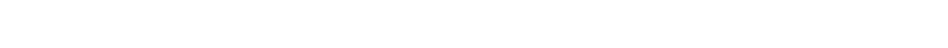

Ein Blick in die Zahlen ist im digitalen Internetzeitalter ansprechend und simpel. Im Gesundheitswesen veröffentlichen zahlreiche Krankenhäuser ihre Jahresabschlüsse über den elektronischen Bundesanzeiger, was eine Auswertung mittels mächtiger Werkzeuge moderner Programmierung und Visualisierung ermöglicht.

Aber probieren Sie es selbst aus. Im Rahmen einer Machbarkeitsanalyse haben wir eine Vielzahl verfügbarer Krankenhaus-Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2016, 2017 und 2018 vollautomatisch erfasst und ausgewertet. Herausgekommen ist ein übersichtliches Benchmarkingtool, welches wir regelmäßig aktualisieren und welches unter diesem Link frei verfügbar ist.

Ich lade Sie herzlich ein, ein wenig mit den hinterlegten Kennzahlen und Filtermöglichkeiten zu spielen. Ich finde beispielsweise die Entwicklung der Umsatzrendite über die letzten Jahre hinweg sehr eindrücklich. Sollten Ihnen dabei Ideen oder Fragen in den Sinn kommen, kontaktieren Sie mich gerne – das Tool wird von uns stetig weiterentwickelt. Gerne nehmen wir dabei Ihre Impulse und Ideen auf.

24.04.2020 Gelungene (digitale) Kommunikation ist Glückssache?

(frei nach P. Watzlawick)

So manches Mal musste ich in den letzten Wochen an den 2007 verstorbenen Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick denken, der bei der Formulierung seiner Theorien sicherlich noch nicht die erschwerenden Bedingungen im Sinn hatte, denen wir uns im Rahmen von internetbasierter Kommunikation, wie sie in den letzten Wochen exponentiell wachsend stattfindet, heute stellen müssen.

„Hallo, können Sie mich hören? – Ich kann Sie schon sehen!“

Die Facetten des Scheiterns beginnen heute schon bei der Anbahnung des Gesprächs: Welche Technik nutzen wir? Ist das mit unseren Systemen kompatibel? Muss ich da etwas installieren? Ist das auch DSGVO-konform?

Sind diese Hürden der Gesprächsanbahnung genommen, die man im „Prä-Corona-Zeitalter“ gerne technikinteressierten Kolleg*innen überlassen hatte, begibt man sich als Anwendungsneuling auf dünnes Glatteis. Fehlgeschlagene Kommunikation („Es tut mir leid, aber die Anwendung läuft bei mir nicht.“) oder eingeschränkter Funktionsumfang („Entschuldigen Sie bitte, aber ich weiß nicht wie ich meine Kamera einschalten kann“) sind unangenehm, aber gesichtswahrend zu ertragen. Man wechselt das System oder konzentriert sich auf die funktionierenden Funktionalitäten.

Unangenehmer wird es für die/den ungeübte*n Teilnehmer*in beim Teilen ungewollter Dokumente („Bitte vergessen Sie was Sie gerade gesehen haben.“) oder beim sorglosen Vergessen der permanent mitlaufenden Kamera (aus dem Parallelchat: „Popelt der Chef tatsächlich vor versammelter Mannschaft in der Nase?“).

Geübte Teilnehmer können hingegen mit immer neuen und nicht selten unnützen Features brillieren – nett wenn man sich mit einem Klick an den virtuellen Strand oder neben Angela Merkel und Jens Spahn setzt. Ambitionierte Personen können sich sogar in eine sprechende Kartoffel verwandeln. Solche Spielereien am Arbeitsplatz haben aber auch das Potenzial schief zu gehen, wie diverse Berichte in Social Media und Presse beweisen (#potatoboss)

Hundert Lösungen – es lohnt sich nicht die Beste zu suchen!

Es sind unzählige Lösungen im Einsatz: Zoom („die mit dem Sicherheitsproblem“), Skype („wird das nicht durch Teams ersetzt?“), WebEx („die Einladung kann nur unsere Teamassistenz versenden“), BlueJeans („gibt es da gar keine Umsonst-Version von?“), TeamViewer („Ist das nicht eigentlich zur Fernwartung meines Rechners?“) und viele mehr. Zum Zwecke der Kommunikation sind diese alle gut geeignet. In ihrem Funktionsumfang, Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit auf komplexe Art allerdings sehr verschieden. Die Frage nach der „richtigen“ Wahl des Kommunikationssystems kann sich zum Großprojekt entwickeln. Je nach Lizenzmodell und genutztem Umfang ist das sogar berechtigt. Die optimale Lösung hängt von vielen unternehmensindividuellen Faktoren ab. Aus der eigenen Erfahrung mit den Recherchen und Bewertung möglicher Lösungen sowie in der eigenen Anwendung in unserem Unternehmen möchte ich aber dennoch eine normative These in diesem Zusammenhang aufstellen:

Die Videokonferenzapplikation sollte nicht als isolierte Lösung betrachtet, sondern im Kontext mit mindestens zwei Interaktionskreisen gesehen werden:

Der eigenen System- und Anwendungslandschaft (sowie der zugrunde liegenden IT-Strategie) und dem Kreis der externen Kontakte

Am Ende benötigen Sie nicht das beste Videokonferenzsystem, sondern eine Anwendung, die Ihnen erfolgreiche Kommunikation im und außerhalb des Unternehmens ermöglicht. („Das nutzen wir auch!“)

Virtuelle Besprechungen sind nur ein kleiner Baustein in der Evolution der Kollaboration

Die aktuellen Veränderungen wirken wie ein Boost für die digitale Transformation in Unternehmen. Die neuen Applikationen, Tools und Möglichkeiten wiederum als Katalysator für die Entwicklung effizienterer Kommunikationswege, intelligenterer Prozessgestaltungen und automatisierter Arbeitsabläufe.

Bei Borchers & Kollegen nutzen wir seit Unternehmensgründung Microsoft Teams - sicherlich nicht unschlagbar im Bereich der Videotelefonie (vielleicht nah dran), aber aufgrund der Fülle der angeschlossenen Möglichkeiten (s. Grafik) und der (voraussichtlichen zukünftigen) Verbreitung das Werkzeug der Zukunft. Wir nutzen Teams mittlerweile wie selbstverständlich und kaum ein Bereich unseres digitalen Arbeitens lässt sich nicht in Teams integrieren.

Man kann nicht nicht kommunizieren

Egal welches Tool Sie benutzen, wer momentan sicher und mit Augenkontakt kommunizieren möchte, kommt nur schwer an einem der etablierten Videokonferenztools vorbei. Ist ein Unternehmen heute technisch nicht in der Lage zu einer zeitgemäßen Videokonferenz einzuladen, ist dies auch eine klare Botschaft.

PS.: Aktuell kann Microsoft Teams übrigens 6 Monate kostenfrei getestet werden. Eine kostenlos aber im Funktionsumfang eingeschränkte Version steht überdies dauerhaft zur Verfügung.

PPS: Für den Hinweis habe ich kein Microsoft-T-Shirt erhalten :)

24.03.2020 Gute Arbeitsbedingungen in der Pflege? Es wird Zeit!

Wichtigkeit ≠ Wertschätzung

In NRW wie in vielen Bundesländern wurden Anfang letzter Woche Schulen und Kitas geschlossen. Nur Kinder, deren Eltern Justizbeamte, Polizisten, Feuerwehrleute, Ärzte oder Pflegende sind werden Not-betreut. Die fundamentale Wichtigkeit dieser Berufsgruppen für unser gesellschaftliches Zusammenleben steht gerade in der jetzigen Ausnahmesituation außer Frage. Warum überträgt sich dies nicht auch auf die Wertschätzung in Form attraktiver Arbeitsbedingungen der genannten Berufsgruppen?

Hohes Ansehen, große Belastung, niedrige Bezahlung, geringe Attraktivität

Tatsächlich rangieren die genannten Berufsgruppen auf den ersten Plätzen der Liste der angesehensten Berufsgruppen Deutschlands. Keine andere Berufsgruppe konnte es in die Top 5 schaffen, dennoch müssen sich Feuerwehr und Polizei zunehmend mit Anfeindungen auseinandersetzten. Nach Angaben der Bundesregierung gab es 700 registrierte tätliche Angriffe auf Rettungskräfte allein im Jahr 2018. Auch die Gewalttaten gegen Ärzte und Pflegende nehmen zu. Das ist die Spitze des Eisbergs, der sich aus der Verrohung der Gesellschaft aber auch mangelnder Wertschätzung gegenüber den genannten Berufsgruppen ergibt. Dabei kann Wertschätzung in verschiedener Art und Weise zum Ausdruck gebracht werden. Kommuniziertes Ansehen ist eine Sache, eine gute Bezahlung und die Bekämpfung von Stereotypen eine andere. Sie kommt auch in der Schaffung von adäquaten Rahmenbedingungen zum Ausdruck, die es ermöglichen, in einer physisch und psychisch gesunden Weise seiner Arbeit nachkommen zu können.

Das ist in der Pflege erwiesenermaßen leider vielerorts (noch) nicht der Fall. Empirisch gesichert sind überdurchschnittliche Krankheits- und Fluktuationsquoten, sowie eine geringe Verlässlichkeit bei der Dienstplanung. Ungewollte Teilzeit und die Flucht aus dem Beruf, um der Belastung und den familienunfreundlichen Arbeitsbedingungen zu entfliehen, sind in kaum einer anderen Berufsgruppe in diesem Ausmaß zu beobachten. Dabei fehlen je nach Rechnung mehrere hunderttausend Pflegekräfte; Stellen bleiben unbesetzt und dank einer alternden Bevölkerung und der Babyboomergeneration auf dem Weg in die Rente wird sich die Lage weiter verschärfen.

Es ist Zeit zu handeln!

Was muss sich ändern?

Die Formel ist einfach: Mehr! – Mehr Personal, Mehr Geld, Mehr Ausbildung, Mehr Verantwortung und vielleicht sogar Mehr Digitales. Dies ist auch das Credo der Regierung (genauer BMG, BMAS und BMFSFJ) und wesentlicher Akteure aus dem Bereich Pflege. Unter dem Label „Konzertierte Aktion Pflege“ versuchen sie durch ein abgestimmtes Maßnahmenpaket dieses „Mehr“ in differenzierter Weise zu erreichen. Das reicht von Mindestlöhnen bis zu „intelligenten Pflegewagen“, von Informations- und Öffentlichkeitskampagnen bis zur Gewinnung von Pflegekräften aus dem Ausland und es geht um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutzstandards, betriebliche Gesundheitsförderung, verlässliche Dienstpläne, Fort- und Weiterbildung von Führungskräften in der Pflege und um die verbesserte Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf.

Die Liste der Akteure der KAP ist lang: Länder, Kommunen, Pflegeberufsverbände, Pflegekammern, Verbände der Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, Kirchen, Pflege- und Krankenkassen, Betroffenenverbände, Berufsgenossenschaften, die Bundesagentur für Arbeit sowie Sozialpartner haben sich angeschlossen und detaillierte Ziele und Maßnahmen definiert sowie sich zu ihrer Umsetzung verpflichtet. Diesen Sommer wird der erste Zwischenbericht erstellt, der die Umsetzungsstände der auf über 180 Seiten aufgeführten Ziele und Maßnahmen darstellt. Man darf gespannt sein, ob die hohen Erwartungen gerechtfertigt sind – die angemessene Versorgung von zukünftig 4,5 Millionen Leistungsbeziehern steht auf dem Spiel.

Veränderung ist kein Selbstläufer

Trotz der vielen Aktionen und Maßnahmen ist der Erfolg nicht garantiert. Die vereinbarten Maßnahmen müssen ihre Umsetzung und Wirksamkeit erst noch nachweisen und die konkrete Umsetzung muss durch die Protagonisten in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern selbst geschehen. Träger und Entscheider müssen jetzt die geänderten Rahmenbedingungen nutzen, um die Arbeitsbedingungen in ihren Einrichtungen zu verbessern. Nicht aus Altruismus, sondern allein schon aus der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit von Personalbindung und -gewinnung in Zeiten des Fachkräftemangels.

Eine verlässliche und faire Dienstplangestaltung ist dabei ein essenzieller Baustein, an dem jeder arbeiten kann, unabhängig von Förderungen und Aktionen. Gleiches gilt für die Einhaltung von Grundsätzen guter Führung und Kommunikation. Aber nicht nur die Träger und Leitungskräfte stehen in der Pflicht, auch jeder von uns – ob im Kontakt oder ohne Berührungspunkte zur Pflege – sollte sich einmal ernsthaft mit dem Beruf sowie seinem Stellenwert in unserer Gesellschaft auseinandersetzen, gegebenenfalls Vorurteile überdenken und als Multiplikator und demokratisches oder pädagogisches Element agieren.

R-E-S-P-E-C-T

Wertschätzung und Respekt darf nicht ein bloßes Lippenbekenntnis bleiben. Änderungen der Rahmenbedingungen und ein gesellschaftliches Umdenken sind notwendig. Diskutieren Sie das Thema Arbeitsbedingungen in der Pflege doch einmal mit Bekannten, die nicht aus dem Gesundheits- oder Sozialwesen kommen! Stehen Sie in der politischen Debatte für Verbesserungsmaßnahmen im Bereich Pflege ein! Haben Sie die Arbeitsbedingungen der professionell Pflegenden im Hinterkopf und danken Sie ihnen für ihre aufopfernde Arbeit, wenn Sie das nächste Mal in Kontakt treten! Und sollten Sie vielleicht selbst in der Position sein, Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen anzustoßen zu können: Seien Sie mutig – jetzt ist die Zeit zu handeln.

Jeder kann einen Beitrag leisten

Im Großen wie im Kleinen – das ist meine Überzeugung.

Ich habe mir vorgenommen, meinem Sohn den Pflegeberuf als einen der ehrenwertesten Berufe vorzustellen, wenn er alt genug ist. Bis dahin unterstütze ich alle Aktionen, die dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in der Pflege auch aller Ehren wert sind.

12.02.2020 Die Digitalisierungslüge - Gefangen im Tal der Tränen

200 Sekunden anstelle von 10.000 Jahren

Googles Quantencomputer löst ein Problem rund 1,5 Milliarden Mal schneller als ein klassischer Computer. Diese Nachricht von Scientific American lässt mein IT-Herz während des Sonntagskaffees für kurze Zeit höher schlagen. Gehören die Rechenprobleme, die mir beim Analysieren großer Datenmengen oder der Simulation komplexer Systeme begegnen endlich der Vergangenheit an?

Nein – nach kurzer Recherche muss ich feststellen, dass es sich bei dem gelösten Problem um die Simulation eines speziellen Quantenprozesses handelt. Mein Physik-LK liegt schon einige Jahre zurück, aber die Simulation von Quantenprozessen als Maßstab für die Rechenleistung von Quantencomputern zu nutzen, hört sich für mich an, als ob ein Autor sein eigenes Kreuzworträtsel löst und anschließend damit angibt wie schnell er es lösen kann.

Tatsächlich relativiert die einschlägige Berichterstattung die Sensationsmeldung. Die Forscher-Konkurrenz von IBM antwortete bald, dass sie ein ähnliches Problem mit einem klassischen Computer in unter drei Tagen lösen könne. Bei mir bleibt ein bekanntes Gefühl zurück: Fortschrittsernüchterung.

Schöne neue Welt

Unzählige Vorträge zur Digitalisierung werden momentan gehalten. Meistens werden Allgemeinplätze zu Effizienzsteigerungen, exponentiellen Wachstum, potenziellem Einsatz künstlicher Intelligenz oder notwendiger Transformation zur Entlastung des knappen Personals angepriesen. Ehrliche Analysen wieviel Kosten sinnvolle Digitalisierungsprozesse, vorschneller Aktionismus und schützend geworfene Nebelkerzen zum Entgehen des Digitalisierungsdrucks tatsächlich in Unternehmen verursachen gibt es wenig und lassen sich nur im Einzelfall durchführen. Die Vortragenden sind auf der sicheren Seite: Allgemeinplätze bleiben unangreifbar und schüren Hoffnung.

Beeindruckender sind da konkrete Pionierleistungen und digitale Tools für den praktischen Einsatz, die es erschreckend häufig schaffen, mich in Euphorie zu versetzen – leider ist dieses Gefühl selten von nachhaltiger Natur. Die Advokaten der neuen Zauberwelt, denen ich dabei auf den Leim gehe, agieren zumeist nach einem ähnlichen Muster.

Das Schema der Digitalisierungslüge

Das Schema mit dem „innovative digitale Lösungen“ angepriesen werden, erinnert mich an die Meldung über Googles Quantencomputer:

- Zunächst wird ein komplexes Problem präsentiert, das scheinbar mit meinen Problemstellungen vergleichbar ist.

- Über die vereinfachenden Annahmen und Nebenbedingungen wird charmant hinweggegangen,

- und in erstaunlicher Geschwindigkeit löst der Protagonist das vorgestellte Problem, für das man „auf dem klassischen Wege“ Wochen (oder 10.000 Jahre) gebraucht hätte.

- Es folgt die Phase der Begeisterung und das Träumen, was man mit dieser Lösung oder besser mit der Vorstellung von dieser Lösung alles machen könnte.

- Die Euphorie wächst, kritische Nachfragen bezüglich der Übertragbarkeit auf die tatsächliche Situation werden geduldig mit dem Hinweis völliger Flexibilität der neuen Methode und geplanter Weiterentwicklungen ausgeräumt.

Mit Schwung ins Tal der Tränen

Wenn man jetzt nicht aufpasst, reitet man auf der Welle der Euphorie geradewegs ins Tal der Tränen. Natürlich hält man vor der neuen Softwareeinführungen Rücksprache mit dem Team, aber bei der Begeisterung und den Verbesserungsversprechen, die ja locker erfüllbar sein müssten, bleibt ihm gar nichts anderes übrig als den Vorschlägen zuzustimmen. „Wir müssen ja am Puls der Zeit bleiben.“ „Der digitale Wandel ist nicht aufzuhalten.“ – praktisch diese Allgemeinplätze!

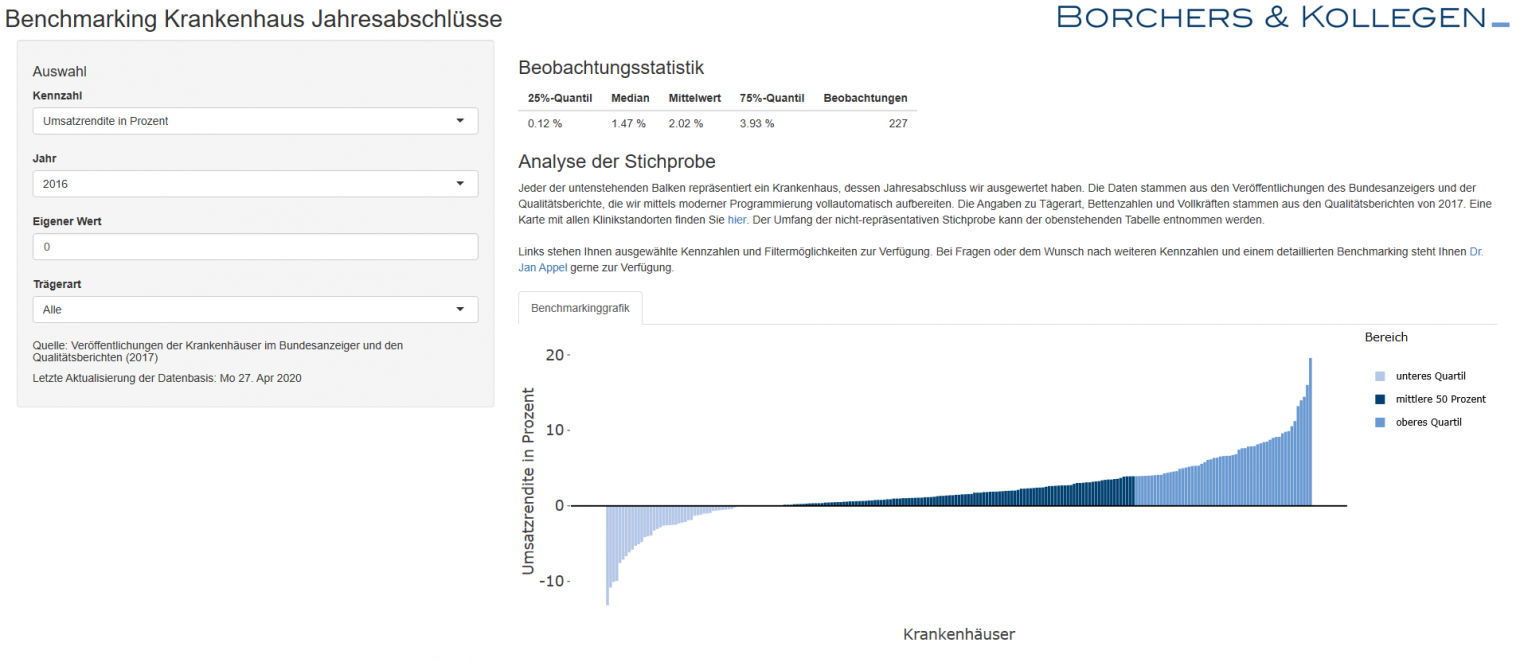

Das böse Erwachen kommt mit der tatsächlichen Einführung einige Zeit später. Flexibel und anpassbar? Ja, aber nicht so einfach, wie gedacht und noch schlimmer – es stellt nicht einmal die Möglichkeiten bereit, die die Kollegen seit Jahren vom Altsystem gewohnt sind. Der Berater nennt diese Phase des Erkennens das „Tal der Tränen“ (oder Tal der Enttäuschung).

Die Generalentschuldigung wird mitgeliefert

Die Entscheidung wurde getroffen, das System ist umgestellt, die Kollegen wurden eigenhändig von der neuen Lösung überzeugt – zurück ist keine Option mehr. Aber der innere Widerstand wird auch nicht von den neuen (aber größtenteils überflüssigen) „Features“ gelöst – was jetzt wohl die Kollegen denken, deren Skepsis mit tollen Versprechen beiseite geräumt wurden?

Wer schon einmal einen Berater eines Softwareanbieters im Haus hatte, kennt wahrscheinlich die obenstehende Grafik (sogen. „Hype-Zyklus“) zum Verlauf der Einführung einer neuen Technologie (ähnlich auch für Veränderungsprozesse im Allgemeinen genutzt). Die Kurve wird häufig herangezogen, um die Einführung der Software im Unternehmen selbst zu beschreiben und veranschaulicht, dass wir bei der Entscheidung für die Veränderung zunächst euphorisiert sind, aber anschließend auf eine Vielzahl von Problemen *Entschuldigung* „Herausforderungen“ und Enttäuschungen treffen. Laut Analogieschluss bedarf es einem langfristigen Prozess, um den vollständigen Nutzen tatsächlich zu genießen. Wenn es nicht läuft wie versprochen geben Sie nicht Ihrem Berater die Schuld! Schuld ist das Tal der Tränen – da müssen Sie jetzt durch.

Das Plateau der Produktivität – ein Phantom?

Die Zielvorstellung ist das sogenannte „Plateau der Produktivität“. Wenn erstmal alle Beteiligten die Veränderung verinnerlicht haben, geschult wurden und die wichtigen, eigenen Erfahrungen gemacht haben, dann wird alles besser. So das Versprechen der Grafik, die ja augenscheinlich wahr sein muss, da sie schon das Tal der Tränen treffend vorausgesagt hat. Für den Berater ist das praktisch. Er begleitet die Systemeinführung, beantwortet die Fragenflut der ersten Tage, aber wenn er von der Enttäuschung der Kollegen und dem schlechten Gefühl mit der neuen Lösung erzählet bekommt, kann er simpel auf die ferne Zukunft verweisen. „Das ist ganz normal!“ „Sie müssen durchhalten!“ „In einem Jahr werden Sie mir danken!“

Zufriedenheitsgarantie? Fehlanzeige! Stattdessen das vage Versprechen, dass irgendwann alles besser wird. Was der Berater bis dahin macht ist ungewiss und Kritik am neuen System wird mit Blick auf die „sunk costs“ immer unangenehmer. Hoffentlich jagt man keinem Schatten nach.

Gute Probleme als Schlüssel zum Erfolg

Bei so viel Gerede über Tränen und Schatten könnte man den Eindruck gewinnen ich sei Technik-deprimiert. Das ist nicht der Fall. Ich bin nur vorsichtiger geworden: Acht von zehn Sensationsmeldungen aus der Technikwelt können mich nicht mehr begeistern. Andersherum habe ich auch schon einige Plateaus der Produktivität (unterschiedlicher Höhe) erleben dürfen. Was mir aber für die nächsten Jahren wirklich Motivation gibt noch viele Technik-Täler zu durchschreiten, sind die seltenen aber extrem beeindruckenden Fälle in denen – bildlich gesprochen – sich das Problem tatsächlich durch die Simulation eines Quantenprozess lösen ließ und ich einen Quantencomputer einsetzten konnte. Für dieses Digitalisierungsglück braucht es (leider) die richtigen Problemstellungen. Diese zu erkennen ist die Kunst der Zeit.

Für den (potenziellen) Anwender läuft es am Ende auf eine einfache Weisheit hinaus, wenn Ihnen jemand einen Hammer verkaufen möchte, prüfen Sie ob Sie einen Nagel in die Wand schlagen müssen. Ist dies nicht der Fall, lassen Sie die Finger davon, auch wenn der Hammer Bluetooth hat und sein Ziel mit Hilfe von künstlicher Intelligenz findet – Ihre Kollegen werden es Ihnen danken.